補聴器の電池の寿命や交換時期は?種類別の選び方

2025.03.31

補聴器は電力を使って作動する機器ですので、使用するには「電池」が欠かせません。この記事では、補聴器に使用する電池の種類や選び方、電池の寿命などについて詳しく解説します。ぜひ参考にしてください。

目次

補聴器の使用には電池が必要!補聴器用の電池「空気亜鉛電池」とは

補聴器に使用するのは「空気亜鉛電池」と呼ばれる電池です。

空気亜鉛電池とは、平べったく丸い形状をした電池で、プラス極(オモテ面)で空気中の酸素を、マイナス極(ウラ面)で亜鉛を使用して発電します。

使用前の空気亜鉛電池には、プラス極の面にシール(フィルム)が貼られています。これを剥がすことによって、空気中の酸素と電池内の亜鉛が混ざり合い、発電する仕組みになっています。

空気亜鉛電池とよく似た形状のものに「アルカリボタン電池」というものがあります。見た目こそほぼ同じですが、両者は全くの別物ですので、購入の際には間違えないように注意しましょう。

「アルカリボタン電池」と「空気亜鉛電池」の違い

上記の写真は、左がアルカリボタン電池、右が空気亜鉛電池です。こうして並べてみても、形状に大きな差がないので、しっかりと確認しなければ間違えてしまいそうです。

アルカリボタン電池と空気亜鉛電池の違いは、電圧の持続性と使用用途にあります。

アルカリボタン電池は時計やカメラ、体温計など、幅広い電子機器に向けて販売されているものです。比較的高い電圧のものが多いですが、電池残量に合わせて電圧も低下していく傾向にあります。

一方の空気亜鉛電池は、補聴器や人工内耳用に販売されている電池です。電圧は1.4V前後とそれほど高くはありませんが、電池が切れるまでほぼ一定して同じ電圧を保つことができるのが特徴です。

アルカリボタン電池は「LR」、空気亜鉛電池は「PR」とパッケージに表示がありますから、購入時は間違わないようによく注意してくださいね。

空気亜鉛電池の種類と特徴

補聴器用電池「空気亜鉛電池」には、PR41 (312)、PR48(13)、PR44(675)、PR536(10)という4つの種類があります。どの電池を使用するかは、使う補聴器のサイズによって決まりますので、補聴器選びは「電池の扱いやすさ」も重要になってくるというわけです。

購入する際は、いつも使っている電池のパッケージの色や電池についているシールの色が青色のものであれば、「補聴器用の電池で、青色の電池をください」などと、色で伝えれば大丈夫です。なぜなら、補聴器用の空気亜鉛電池は、国際的な規格で、サイズと色が決まっているからです。電池の番号を覚えるのが難しくても、いつも家にあるのは青色だな、とか、茶色だったはず、というのを覚えていて、それをお店の人に伝えれば、お使いの補聴器に合う電池を買うことができますよ。

空気亜鉛電池の寿命と交換方法

空気亜鉛電池の寿命は、種類によって差はありますが、1日フルでの装用で、およそ5日~1週間ほどと言われています。「出先で急に電池が切れて困った」という事態にならないためにも、日ごろから予備の電池などは携帯しておきたいですね。

電池の残量が少なくなると、補聴器からアラーム音が流れます。「電池残量が残りわずか」だということを示すアラームですので、これが鳴ったら速やかに電池を交換しましょう。

交換方法:新しい電池のフィルムシールを剥がし、まず30秒~1分ほど待ちます。これは、剥がしたシールの面から酸素が取り込まれ、電池内の亜鉛と混ざり合うのを待つためです。

電池交換時の注意点

電池には「使用推奨期間」というものが設けられています。実は電池は、使用していなくても時間とともに少しずつ劣化したり消耗したりしていきます。古すぎる電池は、望むパワーが得られないことも多いです。そのような状態では、補聴器も従来のパフォーマンスが発揮できずもったいないので、補聴器の電池は必ず使用推奨期間内のものを使用しましょう。

空気亜鉛電池の寿命を延ばすために

空気亜鉛電池は「二酸化炭素」「乾燥」「冷え」を苦手とします。電池の寿命を少しでも長く保つには、この3つから電池を避けることが重要です。

★二酸化炭素が多い環境を避ける

二酸化炭素にさらされると電池の寿命は短くなると言われています。特に、エアコンやストーブなど、冬場の暖房器具は、二酸化炭素を多く発生させます。このような環境で電池を保管することは避け、定期的にしっかりと換気を行うなど、必要な対策をすることが大切です。

★乾燥を避ける

空気亜鉛電池は乾燥に弱いと言われています。

逆に、補聴器は汗や湿気などから守るため、使用後に乾燥させる必要がありますから、補聴器は乾燥ケースに保管している、という人も多いのではないでしょうか。その際、電池も一緒に乾燥ケースへ入れてしまうと、電池寿命を縮めてしまう原因になります。乾燥ケースで補聴器を保管する際は、必ず電池は取り出してから保管しましょう。

★冷やさないように注意する

空気亜鉛電池は常温での保存が推奨されています。電池が冷えすぎると発電する力が弱まってしまいますので、およそ5~25℃程度の室温で保管するのが適切です。補聴器を使うときに電池が冷たく感じたら、使う前に手のひらで数秒包んで、あたためるという対策も有効です。

電池交換の手間が省ける「充電式補聴器 」

ここまで、補聴器の電池に関して解説してきましたが、実は近年、電池不要の「充電式補聴器」もぞくぞくと誕生しています。

電池式と充電式、どちらを選ぶかは使う人の生活スタイルや好みによっても変わりますが、充電式の補聴器は電池交換の手間が省けるとして昨今人気が高まっています。充電式の補聴器の良いところを次にご紹介します。

電池を交換する必要がなく、充電器にセットするだけ!

補聴器の電池は、直径数ミリと非常に小さいもの。手先の細かい作業が苦手な人や、小さいものが見づらい人にとっては、電池交換は煩わしい作業でしょう。

しかし充電式なら、毎晩寝る前に充電器に補聴器をセットするだけ!翌朝には1日分の充電が完了しているので、電池交換の手間がありません。出先で電池切れにヒヤヒヤする心配もなくなるので、快適に使えることは間違いないでしょう。

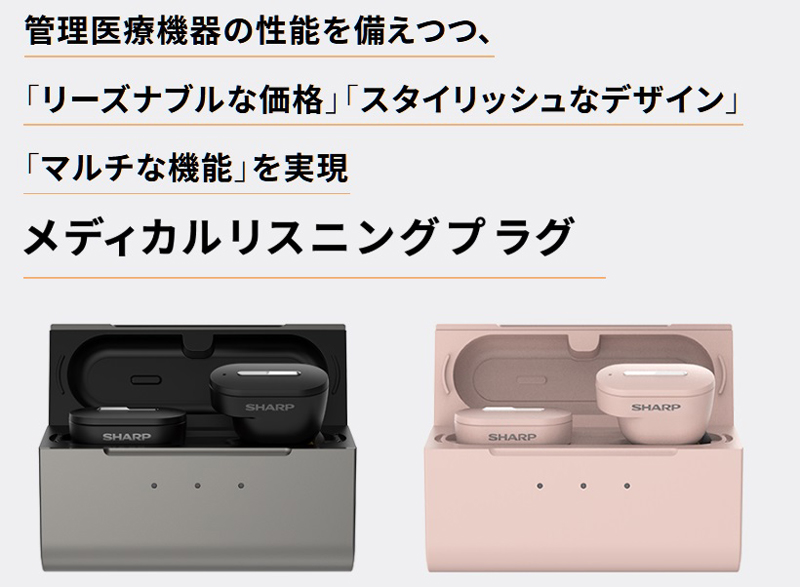

充電式補聴器ならシャープの「メディカルリスニングプラグ」!

充電式補聴器の中でおすすめなのは、シャープの「メディカルリスニングプラグ」です。

メディカルリスニングプラグは両耳の補聴器と充電器がセットで99,800円と、とてもリーズナブルな価格ながらも、管理医療機器の認証を取得し、機能性やデザイン性もとことん追求しています。充電式の補聴器をお探しなら、ぜひ一度試してみてほしいです。

1度の充電で最大20時間使える!充電器への蓄電も可能!

メディカルリスニングプラグは、1度の充電で最大20時間まで使用することができます。1日しっかり充電が持つので、外出先での電池切れの心配もありません。

さらに、充電器自体にも1.5回分の蓄電が可能なので、長距離のおでかけや小旅行の際にも安心だと言えるでしょう。

充電ケースは持ち運びケース型。紛失の心配がない!

まるで流行りのワイヤレスイヤホンのような見た目のメディカルリスニングプラグ。本体のお洒落さもさることながら、収納ケースもスタイリッシュで目を引きます。こちらの収納ケースは充電器と一体型。あれこれと付属品が増えることもないので、紛失のリスクもぐっと減らせることでしょう。

お客様からも好評の声!購入~調整までオンラインで完結!

通常、補聴器を購入すると、購入後の調整などは購入店まで出向いて行います。しかし、このメディカルリスニングプラグは、購入後の調整もすべてオンラインで完結。わざわざお店まで出向く必要がないので、忙しい人にもピッタリです。実際に、「車がないから補聴器店へ行けず困っていた」という方や「地方在住で近くに補聴器店がない」という方からも支持されており、その人気の高さがうかがえます。

≪この記事の監修者≫

田中智子

認定補聴器技能者

うぐいすヘルスケア株式会社・うぐいす補聴器 代表取締役

MBA(経営学修士)

補聴器を「日常生活をポジティブに自分らしく過ごせるようになるためのツール」と捉え、補聴器専門店「うぐいす補聴器」を開業。以前は有名補聴器メーカーのマーケティング部に所属し、全国5000店舗へ補聴器販売の指導を実施した経歴を持つ。高齢者難聴を得意とし、地域住民への啓蒙活動、高齢者への補聴器の装用トレーニングなども実施している。