導入事例

製品ジャンルと業種で絞り込みができます。いずれか片方だけでも可能です。

両方を選択した場合は「且つ」の結果を表示します。

- 製品カテゴリ

- 業種

日本医科大学さま

PDF:699KB

学生の診断能力・コミュニケーション能力の向上に貢献

- 業種

-

大学

- 導入の目的

-

業務効率化、サービス向上、イメージアップ

- 導入製品

-

- タッチディスプレイ「BIG PAD」

・PN-L703W(70V型)×36台

・PN-L803C(80V型)×10台

2016年3月、千駄木校舎(文京区)、武蔵境校舎(武蔵野市)の2ヵ所のキャンパスに導入。少人数制学習を行う専用教室に70V型36台を、教員用の会議室などに80V型10台を設置。

- タッチディスプレイ「BIG PAD」

- 導入先

- 日本医科大学さま 東京都/文京区

1876年創設。開学140年を迎えた国内トップクラスの私立医科大学。充実した設備環境で質の高い教育を展開され、豊かな人間性を備えた医師の育成に努められている。卒業生には、世界的な細菌学者である野口英世がいる。

こんなソリューションを実現しました。

- 導入前の課題

-

本学では、教員主導ではなく学生が主体となって、提示された課題について議論を重ねていく少人数制学習に力を入れています。これまでホワイトボードとモニターで進めていましたが、より議論がしやすい新しい機器を導入し、内容の充実を図りたいと考えていました。

- 導入後の変化

-

- 資料や画像に書き込みができ、保存も可能。前回の学習からの継続的な議論もスムーズに。

- 学生同士の討論が活発化。書き込みデータが残るので、教員による評価もしやすくなりました。

- レントゲン画像なども大画面に鮮明に表示。学生の画像診断能力の向上につながっています。

お客様の声

導入の背景

少人数制学習の内容をさらに充実させ、学生の診断能力の向上を図りたい。

本学では、教員主導ではなく、学生が主体的となって学ぶカリキュラム、少人数制学習(スモールグループラーニング、以下SGL)に力を入れています。SGLでは、1回目に教員からある症状が提示されて議論がスタートし、2回目以降、新たなレントゲン画像が出されたり、学生がデータを持ち込みながら議論を進め、4回目に病名を特定します。このSGLの内容をより充実させることで、学生の診断能力の向上はもちろん、積極性やコミュニケーション能力も高めたいと考えていました。

日本医科大学

学長 弦間昭彦さま(左)

教務部長 小児・思春期医学教授 伊藤保彦さま(右)

選ばれた理由

資料や画像に書き込め、保存もできる。

記録を残し、教員による評価にも役立てたい。

これまでは、ホワイトボードと42V型モニターを使って進めていましたが、表示した資料への書き込みができず、討論の過程が残せない点などが課題でした。BIG PADを採用することで、それらの書き込みが可能になるほか、教員が後日、学習内容をチェックする際にも、書き込みデータを参照することで、より正確な評価につなげられると考えました。

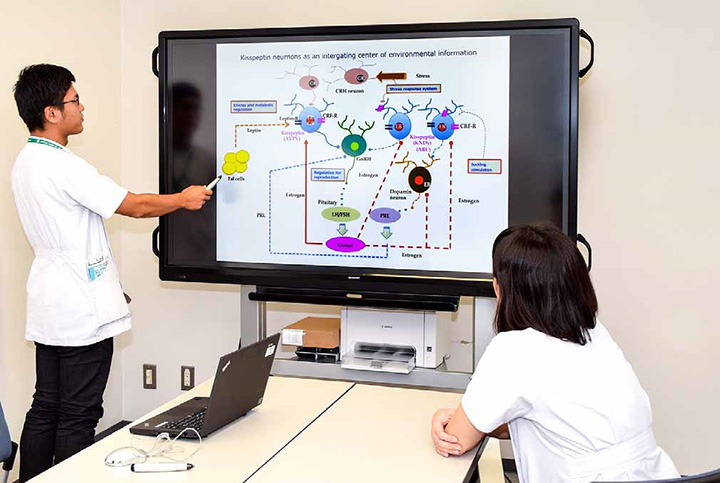

BIG PADを中心に進めるスモールグループラーニング

導入後の効果

全教室への導入で学生主体の教育環境を実現。

診断能力やコミュニケーション能力の向上に貢献。

SGL用の全教室にBIG PADを導入したことで、学生が主体となって課題を解決していく教育環境がさらに充実しました。BIG PADに資料や画像を表示し、書き込みながらチームで議論することでコミュニケーションが深まり、自分たちで考える力も向上します。また、レントゲン画像などを大画面に表示することで、細部まで見やすくなり、学生の画像診断能力の向上にもつながっています。書き込みデータが保存されるため、4回にわたる継続的な議論がスムーズになったほか、教員からは議論の過程が分かるため評価しやすくなったと高評価です。

オープンキャンパスでも活用し、入学希望者に模擬講義

今後の展望

書き込みデータを保存し学生間の情報の共有を。

ノートPC等とワイヤレスでつなぎ多彩に活用。

SGLで議論した内容を保存できるので、他のグループとの情報共有が可能になり、さらに充実した学習成果が期待できます。また、持ち込んだノートPCやタブレット端末ともワイヤレスで繋がるので活用の幅が広がります。こうした最新機器の導入で、本学の先進性のPRにも結び付けていきたいと考えています。

フリースペースにも導入し、自主的な学生同士の意見交換に活用

2016年9月制作

導入製品「BIG PAD」について

みんなで使える。用途が拡がる。「パブリックコンピューティング」の世界を提案。会議に、商談に、教育に。電子黒板の概念を超えるコミュニケーションツール。